Проект нового российского пилотируемого транспортного корабля, создаваемого РКК «Энергия» им. С. П. Королева в кооперации предприятий отрасли, в течение сравнительно короткого времени прошел несколько этапов работ, в ходе которых заказчик уточнил задачи корабля и требования к нему. К настоящему времени выпущен технический проект. Решением научно-технического совета Роскосмоса он принят с рекомендацией перейти к стадии выпуска конструкторской документации и экспериментальной отработки для обеспечения первого испытательного беспилотного полета по низкой околоземной орбите в 2018 году.

На данной стадии создания корабля основной его задачей определены полеты к Луне и обратно, а также полеты и на низких околоземных орбитах (транспортно-техническое обеспечение пилотируемой станции и, при необходимости, специальные автономные полеты).

При полетах к Луне рассматриваются две программы.

При полетах к Луне рассматриваются две программы.Одна из них – двухпусковая с посадкой экспедиции из четырех человек на ее поверхность. Согласно этой программе на низкую окололунную орбиту сначала отправляется взлетно-посадочный корабль без космонавтов, а затем пилотируемый транспортник доставляет к нему экипаж, который переходит на борт этого корабля, осуществляющего посадку на поверхность Луны и последующий возврат на пилотируемый транспортник, на борту которого космонавты возвращаются на Землю.

Другая программа предусматривает стыковку транспортного пилотируемого корабля с окололунной орбитальной станцией. Особый интерес представляет размещение такой станции на расстоянии около 60 тысяч километров от Луны – в точке L1 или L2 Лагранжа гравитационной системы «Земля-Луна». Эти точки находятся на прямой линии, соединяющей центры нашей планеты и ее естественного спутника (первая – перед Луной относительно земного наблюдателя, вторая – за ней).

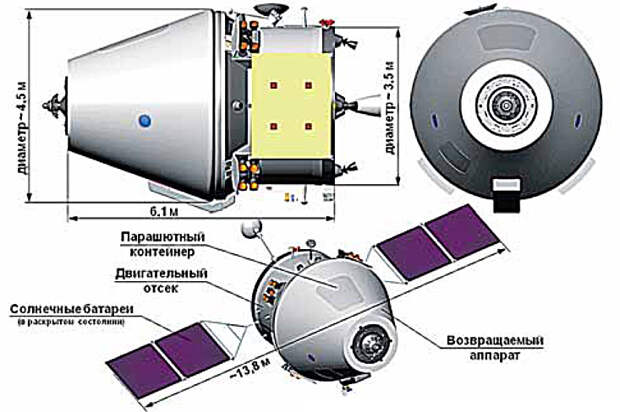

Корабль состоит из возвращаемого аппарата многократного использования и одноразового двигательного отсека. Длина – около шести метров, поперечный размер по развернутым панелям солнечных батарей – около 14 метров, стартовая масса при полетах к Луне – около 20 тонн, при полетах к станции на низкой околоземной орбите – около 14 тонн. Экипаж – четыре человека. Выведение корабля предполагается с российского космодрома «Восточный». Посадка возвращаемого аппарата должна осуществляться на территории России.

Полномасштабный проектно-компоновочный макет возвращаемого аппарата нового транспортного пилотируемого корабля можно увидеть на стенде РКК «Энергия» в составе объединенной экспозиции ракетно-космической отрасли России, развернутой в павильоне D1 на МАКС-2013. Длина (высота) возвращаемого аппарата – около четырех метров (без учета раскрытых посадочных опор), максимальный диаметр – около 4,5 метра.

Состав возвращаемого аппарата: командный, агрегатный и негерметичный верхний отсеки, боковые поверхности которых оснащены теплозащитой, и лобовой теплозащитный экран.

В командном отсеке размещаются экипаж, комплекс средств системы его жизнеобеспечения, часть аппаратуры и приборов бортового комплекса управления, контейнер парашютной системы. В агрегатном отсеке будут находиться реактивные двигатели системы управления спуском возвращаемого аппарата в атмосфере, топливные баки и пневмогидросистема подачи топлива к этим двигателям, а также посадочная твердотопливная двигательная установка, четыре выдвижные посадочные опоры, приборы и оборудование некоторых бортовых систем аппарата.

Для полета корабля к Луне на нем устанавливаются специальные навигационные приборы, двигательная установка с двумя маршевыми двигателями тягой по две тонны каждый и запасом топлива для проведения динамических операций на окололунной орбите и формирования траектории возвращения на Землю. Бортовые радиотехнические системы корабля должны поддерживать его связь с центром управления и внешнетраекторный контроль полета наземными измерительными пунктами до дальности 500 тысяч километров.

Новый корабль будет существенно комфортнее «Союза». Свободный объем возвращаемого аппарата, приходящийся на одного космонавта, увеличится почти в два раза. Разрабатываемые дизайнерские решения по компоновке интерьера должны обеспечить эргономичность и комфортность работы экипажа, повысить конкурентоспособность корабля по сравнению с аналогичными разработками. В частности, для размещения космонавтов будут использованы новые кресла «Чегет» с улучшенной комфортностью, реализованы новые технические и программные решения в части бортовых компьютерных средств системы управления и отображения полетной информации для экипажа.

В конструкции корабля применяется много инноваций. В их числе новые высокопрочные алюминиевые сплавы, теплозащитные материалы с плотностью, в три раза меньшей по сравнению с применяющимися на кораблях «Союз ТМА», углепластиковые материалы и трехслойные конструкции, лазерные средства обеспечения стыковки и причаливания и другое. Многократность использования возвращаемого аппарата нового корабля обеспечивается комплексом реализуемых технических решений, в том числе за счет вертикальной посадки на посадочные опоры, а также замены теплозащиты при межполетном обслуживании.

Для полетов корабля к спутнику Земли планируется использование ракеты-носителя сверхтяжелого класса и разгонного блока, предназначенного для выведения корабля на траекторию полета к Луне и торможения у нее. Их разработку планируется начать в ближайшее время. Грузоподъемность ракеты-носителя, по предварительным оценкам, должна быть не менее 65–70 тонн, в которые входят стартовая масса корабля и стартовая масса разгонного блока (40–45 тонн).

Предполагается, что будет построено пять возвращаемых аппаратов с учетом многократности их использования и предполагаемой программы полетов. Двигательный отсек корабля изготовят для каждого полета отдельно.

Автор Виталий Лопота, Николай Брюханов

Первоисточник http://vpk-news.ru/

Источник: topwar.ru.

Долетим до Луны

Одна из космических сенсаций МАКСа - новый пилотируемый космический корабль

Одна из космических сенсаций МАКСа - новый пилотируемый космический корабль: на авиасалоне впервые представлен полномасштабный проектно-компоновочный макет его возвращаемого аппарата. О том, каким будет новый "звездолет", корреспонденту "РГ" рассказал президент-генеральный конструктор РКК "Энергия" им. С.П. Королева, член-корреспондент РАН Виталий Лопота.

Виталий Александрович, что представляет собой новый корабль?

Виталий Лопота: Он отличается от нынешних "Союзов". Стартовая масса корабля при полетах к Луне составляет около 20 тонн, при полетах к станции на низкой околоземной орбите - около 14 тонн. Штатный экипаж корабля - четыре человека, в том числе два космонавта-пилота. Габариты возвращаемого аппарата - длина (высота) около 4 метров без учета раскрытых посадочных опор, максимальный диаметр - около 4,5 метров. Длина всего корабля - около 6 метров, поперечный размер по развернутым панелям солнечных батарей - около 14 метров.

Макет возвращаемого аппарата близок к "настоящему"?

Виталий Лопота: Скажу так: он приближен к штатному изделию. Ведь какое назначение макета? Проверить и отработать технические решения по размещению и монтажу приборов и оборудования, по интерьеру гермокабины, обеспечению безопасности полета, эргономике, удобству и комфортности для размещения и работы экипажа. Посетители МАКСа смогут сравнить этот макет с возвратившимся из космоса спускаемым аппаратом современного корабля "Союз ТМА" (высота около 2,2 метра, максимальный диаметр около 2,2 метра).

На каком этапе сегодня работы по проекту нового корабля?

Виталий Лопота: Все идет по графику. Завершена экспертиза технического проекта корабля. На заседании Научно-технического совета Роскосмоса проект одобрен. Теперь на очереди выпуск рабочей документации и изготовление материальной части, в том числе макетов для экспериментальной отработки и штатного изделия для летных испытаний.

А чем отличается наш корабль, скажем, от американских "пилотников"?

Виталий Лопота: Из создаваемых американских кораблей в наибольшей степени готовности находятся Dragon и Orion. В ближайшее время к ним может присоединиться и грузовой Cygnus. Корабль Dragon предназначен только для обслуживания МКС. В связи с тем, что космические технологии для решения этой задачи достаточно отработаны, Dragon был создан относительно быстро и уже совершил несколько полетов в беспилотном грузовом варианте.

Задачи для корабля Orion более масштабные, чем у корабля Dragon, и во многом совпадают с задачами создаваемого российского корабля: основным назначением корабля Orion являются полеты за пределы околоземных орбит. Оба этих американских корабля и новый российский корабль имеют схожие компоновочные схемы. Эти корабли состоят из возвращаемого аппарата "капсульного" типа и двигательного отсека.

Сходство случайное?

Виталий Лопота: Конечно, нет. Это следствие единства взглядов американских и российских специалистов на обеспечение максимальной надежности и безопасности полетов при существующем уровне технологий.

Скажите, какие изменения внесены в проект в связи с пилотируемым полетом на Луну?

Виталий Лопота: Основное изменение связано с необходимостью обеспечения теплового режима возвращаемого аппарата при входе в атмосферу со второй космической скоростью. Если прежде расчеты производились для скорости около 8 км/сек, то теперь - на 11 км/сек. Новое требование по задаче полета привело к изменению теплозащиты аппарата. Кроме того, для обеспечения полета корабля к Луне на нем устанавливаются новые навигационные приборы, двигательная установка с двумя маршевыми двигателями тягой по 2 тонны каждый и увеличенным запасом топлива. Бортовые радиотехнические системы будут обеспечивать связь корабля до дальности примерно 500 тысяч километров. Следует заметить, что при полетах на низких околоземных орбитах, высоты которых не более 500 километров, дальность радиосвязи на два-три порядка меньше.

А правда, что разрабатывается вариант для сбора космического мусора?

Виталий Лопота: Корабль предназначен для полетов к Луне, транспортно-технического обслуживания околоземных орбитальных станций, а также для проведения научных исследований в ходе автономного полета по околоземной орбите. Программа таких исследований будет разрабатываться ведущими научными организациями страны. В нее могут войти и вопросы ликвидации космического мусора. Но вообще это отдельная задача, требующая соответствующей детальной проработки.

Сможет ли новый корабль лететь на Марс и астероиды?

Виталий Лопота: Не исключено, что корабль будет использован для транспортно-технического обслуживания межпланетных экспедиционных комплексов, доставки на них экипажей и возвращения их на Землю, когда эти комплексы находятся на околоземных орбитах. В том числе высоких.

Новый корабль будет уютнее для экипажа, чем "Союзы"?

Виталий Лопота: Безусловно. Хотя бы такой пример: свободный объем возвращаемого аппарата, приходящийся на одного космонавта, увеличится по сравнению с "Союзом" почти в два раза!

Когда начнутся наземные испытания макетов корабля?

Виталий Лопота: Уже в следующем году, после заключения государственного контракта с РКК "Энергия" на выпуск рабочей документации.

Какие новые материалы и технологии будут использоваться при создании нового корабля?

Виталий Лопота: В конструкции корабля много инновационных материалов: алюминиевые сплавы с повышенной в 1,2-1,5 раза прочностью, теплозащитные материалы с плотностью, которая в 3 раза меньше по сравнению с применяющимися на кораблях "Союз ТМА", углепластики и трехслойные конструкции, лазерные средства обеспечения стыковки и причаливания и т.д. Возвращаемый аппарат корабля создается многоразовым в результате реализации принятых технических решений, в том числе за счет вертикальной посадки на посадочные опоры.

От разработки крылатых космических кораблей специалисты отказались совсем? В чем преимущества несущего корпуса?

Виталий Лопота: Создание корабля по схеме "капсула" обусловлено техническим заданием Роскосмоса. В то же время после завершения программы "Шаттл" в США и нескольких странах мира снова активно развивается "крылатая" тематика (например, в США несколько многомесячных полетов на околоземной орбите выполнил беспилотный корабль Х-37В). В связи с этим РКК "Энергия" не исключает продолжения работ по "крылатой" тематике в будущем.

Серьезная проработка схемы "несущий корпус" проводилась в РКК "Энергия" по заданию Роскосмоса в рамках темы "Клипер". Потенциальные преимущества "несущего корпуса" заключаются в большем боковом маневре при спуске с орбиты, чем у капсулы, а также в несколько меньшем уровне перегрузок. Однако "платой" за это являются конструктивная сложность, связанная с необходимостью наличия аэродинамических управляющих поверхностей в дополнение к реактивной системе управления, а также сложность обеспечения торможения в атмосфере Земли при входе со 2-й космической скоростью. В то же время "несущий корпус", как и капсула, нуждается в парашютно-реактивной системе посадки.

Сколько кораблей будет построено и когда может состояться первый старт такого корабля?

Виталий Лопота: Мы предполагаем, что достаточно построить пять возвращаемых аппаратов с учетом многоразовости их использования и предполагаемой программы полетов. Двигательный отсек корабля является одноразовым, поэтому он будет изготавливаться для каждого полета отдельно. При наличии соответствующего финансирования первый беспилотный отработочный старт может состояться в 2018 году.

Как будет называться новый корабль?

Виталий Лопота: В настоящее время название выбирается. Каждый желающий может предложить свой вариант, из которых впоследствии будет принят самый удачный.

Раздаются призывы пересмотреть бюджет российской пилотируемой космонавтики. Мол, на нее расходуется слишком много - до 40-50 процентов бюджета Роскосмоса. Ваше мнение?

Виталий Лопота: Расходы на пилотируемую космонавтику - это "вложение в будущее", доступное только для самых развитых стран мира. Кроме того, давайте внимательно посмотрим: если сравнивать российский и американский бюджеты на пилотируемые программы, то наш на порядок меньше. Более того, расходы России в этой части уступают не только суммарным расходам различных ведомств США, но уже и расходам стран Западной Европы. Однако пилотируемая космонавтика - это не только старты и полеты пилотируемых кораблей и станций. Это во многом еще и поддержание в работоспособном высоконадежном состоянии наземной космической инфраструктуры и ее эксплуатация. Это поддержание и развитие ракетных и производственных технологий. Это научно-исследовательские, проектно-поисковые работы для обеспечения эффективной реализации действующих и формирования будущих космических программ, в том числе фундаментальные работы, которые находят приложение и в других областях человеческой деятельности.

Например, многие результаты работ Института медико-биологических проблем, полученные при решении задач обеспечения длительных полетов человека в космос, применяются для лечения болезней и послеоперационной реабилитации пациентов. Поэтому если все проанализировать, то "чистая" доля пилотируемой космонавтики в суммарном космическом бюджете России составляет не более 15 процентов.

Тормозить всегда легко, а конкуренты нам только скажут "спасибо". Тем более, что в России пилотируемая космонавтика уже приносит немалые валютные средства в бюджет: именно на российских кораблях "Союз" обеспечивается доставка зарубежных астронавтов на МКС и последующее их возвращение на Землю.

Наталия Ячменникова

Источник: sdelanounas.ru.

|

|

Свежие комментарии