Документы НАСА почившей ныне в бозе программы возвращения на Луну к 2020 году «Созвездие» выявляют поразительные свидетельства того, что агентство по-прежнему не в состоянии организовать пилотируемый полёт на Луну. Как если бы программа «Аполлон» ничему нас не научила.

«Я считаю, что к середине 2030-х годов мы сможем отправить людей на орбиту Марса и вернуть их благополучно на Землю, — сказал президент. — А потом последует посадка на Марс, и я собираюсь присутствовать, чтобы увидеть это!» (Pres. Speech, 2010)

Очевидно, что эта совершенно новая стратегия не предусматривает посадок ни на Луне, ни на Марсе, по крайней мере, в течение примерно 20 лет с 2010 года. Итак, что же является основной проблемой посадки на Луне? Что же на самом деле с точки зрения технологии и технических проблем означает повторение подвига, который, согласно историческим документам, был с уверенностью много раз повторён более, чем 40 лет назад?

Тепловой щит командного модуля

Одним из важнейших компонентов любой миссии на Луну является оснащение возвращающейся капсулы эффективным и надёжным тепловым щитом для термической защиты корабля. В частности, это был буквально жизненно важный элемент конструкции любого КМ Аполлон. Такая критически важная защита была необходима для входа в атмосферу Земли при возвращении с Луны. КМ входит в атмосферу Земли на скорости 11,2 км в секунду (2-я космическая скорость). Разработка такого чрезвычайно требовательного щита должна быть весьма значительной научно-технической проблемой, особенно в середине 1960-х из-за сложных технических требований.

Согласно хронологии, первое успешное использование теплового щита «Аполлона» с экипажем на борту было в декабре 1968 года во время возвращения Аполлона-8 из полёта вокруг Луны. После этого все миссии «Аполлон», как сообщалось, совершали идеальные посадки, и никогда не выделялись и не обсуждались какие-либо проблемы.

Командный модуль Аполлон-14, якобы вернувшийся с Луны, в настоящее время находится в Космическом центре Кеннеди, штат Флорида

Стоит отметить, что в течение примерно трёх лет с конца 2009 до конца 2012 года – время работы Комитета по изучению состояния дел в области пилотируемых космических полётов в США, также известного как комиссия Огустина – разработка капсулы «Орион» фокусировалась на её завершении для путешествий к МКС и безопасного возвращения с неё. Конечно, МКС находится всего лишь на НОО, где капсула не будет испытывать тех же экстремальных условий, как в случае с полётами на Луну.

Сатурн-5 (НАСА)

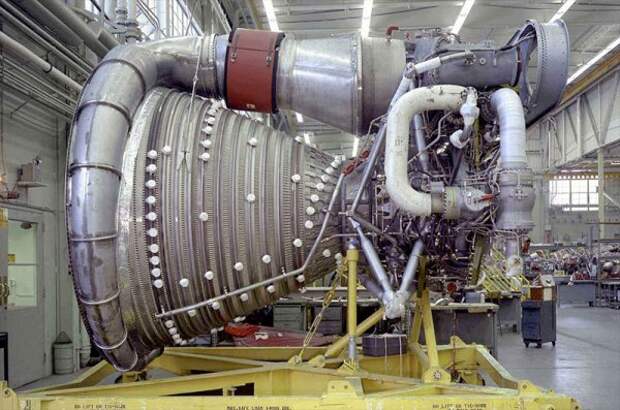

В самом начале «Созвездия» в 2005 году, НАСА выдвинуло следующую рекомендацию: «Для системы запуска следующего поколения как для пилотируемых полётов на НОО, так и для грузовых полётов 125-тонного класса для исследований вне орбиты Земли нужно стремиться реализовывать архитектуру, производную от шаттла. После тщательного анализа нескольких ... вариантов для пилотируемых и грузовых полётов, у вариантов, производных от шаттла, были обнаружены значительные преимущества в отношении затрат, планирования, безопасности и надежности.» (Arch. Study, 2005 стр.47)Несмотря на эти преимущества, система Спейс шаттл как ключевой кандидат имела фундаментальный недостаток: ограниченную грузоподъёмностью. Едва ли она могла служить тяжёлым носителем для лунной миссии.Действительно, Сатурн-5 якобы поднимал на НОО полезную нагрузку около 120 тонн, в то время как системы Спейс шаттл ограничены полезной нагрузкой около 100 тонн, включая орбитер. Перепроектирование этих систем представляет собой совершенно новую задачу (см. ниже).Не удивительно, что НАСА продолжает изучать подходящие варианты различных мощных ракет для полётов на Луну и далее. Кажется логичным, если бы следующее поколение ракетоносителей учитывало достижения системы Сатурн-5, созданной во времена «Аполлона».Двигатели первой ступени (F-1): Успех программы «Аполлон» во многом основывался на работе ракеты Сатурн-5 с пятью большими двигателями F-1 на первой ступени, которые, как утверждалось, были самыми мощными ракетными двигателями когда-либо построенными. Однако во всестороннем 750-страничном исследовании архитектуры двигатель F-1 ни рассматривается как запасной вариант, ни анализируется в качестве прототипа для дальнейшей разработки. В этом подробном обзоре потенциальных возможностей НАСА в ракетной науке и технике он расплывчато упоминается всего один раз. (Arch. Study, 2005 стр.467)

Двигатель F-1 (Rocketdyne)

Вместо этого через четыре года после старта «Созвездия», НАСА не приняло чёткого решения относительно того, на чём должен быть основан следующий тяжёлый ракетоноситель. К середине 2009 года комиссия Огустина всё ещё пыталась выбрать между только что предложенной «архитектурой носителей, основанных на шаттле Арес-1 + Арес-5; и «супер-тяжёлым» носителем, происходящим от наследия программы развития одноразовых ракетоносителей.» (Augustine, 2009 стр.64)Последние были носителями средней грузоподъёмности, обычно используемые НАСА в недавних беспилотных миссиях. Ракеты Арес были частью «Созвездия». И снова комиссия Огустина не упоминает ни Сатурн-5, ни двигатель F-1.Кроме того, Управление общего учёта указывает на проблему, выявленную в ходе ранних исследований и моделирования нового пилотируемого ракетоносителя Арес-1: «Моделирование показывает, что осцилляции тяги на первой ступени вызывают недопустимые структурные вибрации. Существует вероятность того, что частота и амплитуда осцилляций тяги могут выходить за пределы проектных требований к конструкции Ареса (курсив мой).»Затем Управление общего учёта продолжает: «Целевая группа НАСА изучила этот вопрос и предложила варианты устранения, в том числе установку на первой ступени поглотителей вибрации и пересмотр части конструкции «Ориона» для изолирования экипажа от вибраций ... Неспособность полностью исследовать полётные характеристики модифицированного носителя может способствовать аварии конструкции и потере управления ракетой.» (GAO, 2008 стр.10)Это заявление имеет исторический аспект. Та же проблема – то есть структурные вибрации корпуса ракеты, вызванные вибрацией камер сгорания двигателей первой ступени – была зафиксирована 4 апреля 1968 года, во время второго теста Сатурн-5, известного как Аполлон-6, после его беспилотного запуска. Так называемые вибрации пого оказались настолько велики, что были признаны угрозой для здоровья и выживания экипажа, и для целостности полезной нагрузки, в том числе лунного модуля (ЛМ). Даже в то время было признано: «Если бы на борту Аполлона-6 были люди, экипаж, наверное, прервал бы полёт во время пого, когда их бы так сильно мотало, что они не смогли бы работать в космическом корабле.» (Apollo, 1989 стр.314)Тем не менее, после проблемного запуска в апреле, без каких-либо дальнейших испытательных запусков, согласно сообщениям НАСА, в декабре 1968 года Сатурн-5 успешно вывел Аполлон-8 в пилотируемый полёт вокруг Луны. Много позже, во время третьего беспилотного запуска Сатурн-5 со Скайлэб на борту, проблема вибрации вернулась. Во время старта 14 мая 1973 года станция Скайлэб была сильно повреждена из-за сильной вибрации первой ступени ракеты. Одна солнечная панель оторвалась от корпуса станции, серьёзно нарушив её работу. В связи с ущербом, в течение какого-то времени станция считалась потерянной.И всё же напрашивается вопрос: как же Сатурну-5 удавалось отлично работать с 1968 по 1972 годы, а затем, примерно через шесть месяцев после окончания миссий «Аполлон» пасть жертвой той же проблемы, которая существовала при его рождении? Потому что, несомненно, успешные миссии на Луну пришлись на время между вторым и третьим беспилотными запусками Сатурн-5.Этот исторический экскурс может помочь понять недавние процессы принятия решений в НАСА во время разработки тяжёлой ракеты-носителя. НАСА не полагалось на наилучшие технологии «Аполлона» и, вместе с тем, испытывало трудности с выбором конструкции большого ракетоносителя. Оно столкнулось с огромными проблемами вибрации двигателя, аналогичными тем, которые имели место во время, как минимум, двух беспилотных запусков Сатурн-5.В середине 2009 года, спустя 18 месяцев после первого упоминания вибраций первой ступени, Управление общего учёта признало, что во время работы над докладом комиссии Огустина у НАСА всё ещё были проблемы с вибрацией на Арес-1: «Другой, связанной с вибрацией проблемой, является виброакустика – давление звуковых волн, производимых работой первой ступени Арес-1 и ускорением ракеты сквозь атмосферу, что может вызывать недопустимые структурные вибрации Арес-1 и Ориона. По мнению чиновников агентства, НАСА до сих пор определяет, как эти колебания и акустическая среда могут влиять на носитель.» (GAO, 2009 стр.13)Комиссия Огустина выразила аналогичные озабоченности по поводу ракеты Арес-1, но не предложила никакого разумного решения. «... НАСА посчитало, что первоначальный план использовать основные двигатели Спейс шаттла на верхней ступени Арес-1 будет слишком дорого ... Но у нового двигателя меньше тяга, и он менее экономичен по топливу, поэтому твёрдотопливные ракеты первой ступени должны быть модифицированы для увеличения общего импульса. Это, в свою очередь, добавило вибрации, устранение которой в полной мере всё ещё не продемонстрировано.» (Augustine, 2009 стр.111)Подводя итог, четырёхлетний период исследований и проектирования привёл к формулированию ключевых проблем, аналогичных имевшим место в беспилотных запусках Сатурн-5. Вскоре проектирование ракеты Арес было закрыто. Проблема вибрации Аполлона-6 якобы была решена к декабрю 1968 года, так как для ракеты-носителя Аполлон-8 было сделано следующее допущение: «Впервые новая система герметизации доклапанных полостей гелием будет работать на S-IC. В этой системе доклапанные полости жидкого кислорода заполнены гелием для создания накопителей или "амортизаторов" гашения колебаний. Эта система была установлена для предотвращения чрезмерных продольных колебаний, происходивших во время (так в оригинале) полёта Аполлона-6.» (Ap-8 PK, 1968 стр.47)Если проблема вибрации действительно была разрешена, то нужно с неизбежностью сделать вывод, что в момент аварии Скайлэб это решение не было применено, и по сей день оно не считается применимым решением для будущих космических полётов. Таким образом, диагноз тот же, повторю, что в этом отношении нет надежды на опыт «Аполлона» – все якобы успешные запуски Сатурна-5 в девяти пилотируемых полётах «Аполлона»Двигатель J-2X

Двигатели второй ступени (J-2X): Чем бы ни была первая ступень тяжёлого носителя, для второй ступени без сомнений был выбран водородный двигатель J-2X. Рекомендуемая ступень ракеты для ухода с орбиты Земли также будет использовать J-2X. Это означает разработку модифицированного двигателя, как производного от двигателя верхней ступени J-2, использовавшегося на системе Аполлон-Сатурн.Наряду с двигателем F-1, двигатель J-2 был основой успеха «Аполлона». Двигатель имел тягу, которая не могла быть обеспечена какими-либо другими средствами сопоставимого размера и веса, и это было важно, во-первых, для вывода полезной нагрузки на НОО, а затем для запуска лунного комбо (командный и служебный модули) КМ/СМ на Луну. После миссий «Аполлона» двигатель J-2 не использовался, кроме одного запуска ракеты Сатурн-1Б в 1975 году для космического рандеву с кораблём «Союз» на НОО (проект «Союз-Аполлон»).В начале «Созвездия» НАСА было полно решимости модифицировать J-2, хотя агентство и призналось, что имелись проблемы: «Использование двигателя J-2S для разгонной ступени (Earth Departure Stage, EDS) связано с повышенным риском, потому что двигатель J-2S ещё ни разу не летал. J-2S (simplified – упрощенный J-2) был разработан для замены двигателей J-2 верхней ступени носителя Сатурн ... Таким образом, расчётное время в 4 года для квалификации, производства и тестирования двигателя сопряжено со значительным риском для программы.» (Arch. Study, 2005 стр. 8)После того, как уже три-четыре года шли работы по анализу и проектированию, Управление общего учёта внесло предположение о требуемом времени и интенсивности этого перепроектирования: «График разработки J-2X является чрезвычайно распараллеленным и интенсивным, выделяя меньше 7-ми лет от начала разработки до первого полёта.» (GAO, 2008 стр.12)Если этот двигатель действительно надёжно работал 40 лет назад, почему, при нынешнем быстром прогрессе в технологиях, теперь требуется целых семь лет для его перепроектирования? И почему перепроектирование, которое будет параллельным, вызвало беспокойство? Естественно, НАСА должно было полагаться на свой опыт с системами «Аполлона» в аналогичных параллельных разработках.Управление общего учёта сделало поразительный вывод о двигателе верхней ступени J-2X: «Хотя J-2X основан на двигателях J-2 и J-2S, использовавшихся на Сатурн-5, ... количество запланированных изменений таково, что, согласно наблюдательному совету НАСА, это, по существу, представляет собой разработку нового двигателя.» (GAO, 2008 стр.10)Как такой вывод можно сравнить со всей разработкой космического корабля «Аполлон», который был завершён в середине 1960-х за семь лет, и был на самом деле новым и шёл параллельно с несколькими другими ответственными разработками – и всё это было выполнено впервые?В конце концов, создание тяжёлой ракеты как ключевой компоненты «Созвездия» было прекращено к 2010 году. Пилотируемый носитель Арес-1 был испытан в беспилотном полёте всего однажды, в октябре 2009 года, и уже тогда было ясно, что у него нет будущего. Не было никакого расчёта на ключевые элементы Сатурн-5, такие как мощный двигатель первой ступени F-1, и было очень мало надежды на двигатель второй ступени J-2.Как оказалось, в «Созвездии» новая лунная ракета основана на новых разработках, не связанных с Сатурн-5. Более того, легендарный двигатель F-1 даже не упоминается в современных документах НАСА. Как если бы он никогда не существовал. В то время как у НАСА нет подходящего тяжёлого ракетоносителя, это замалчивание подразумевает, что НАСА также не уверено в технологических возможностях «Аполлона».ВыводВ апреле 2008 года Управление общего учёта видело в ключевых технических элементах космической программы «Аполлон» запасной вариант для разрабатываемой системы. Тем не менее, вполне возможно, что с течением времени становилось ясно, что вспомогательные решения из предыдущего опыта НАСА не всегда были доступны. Какие бы ни были реальные причины отсутствия желания по лунным вопросам опираться на информацию «Аполлона», к середине 2009 года правительство США осознало невозможность завершения программы «Созвездие» в первоначально выделенный срок 15-ти лет.Управление общего учёта отмечает, что оно сообщало о «технических проблемах в прошлом, в том числе осцилляции тяги, системы тепловой защиты ... и соплового насадка J-2X». Управление продолжает: «В дополнение к этим проблемам наша недавняя работа выявила и другие технические сложности, в том числе контроль веса Ориона, виброакустика, дрейф при взлёте, система аварийного спасения и требования безопасности.» (GAO, 2009 стр.10)Управление общего учёта выявило многочисленные технические риски для старта ракеты, для разработки Ориона и, в целом, для современной экспедиции на Луну. Многие проблемы, выявленные в 2005-2009 годах, удивительно похожи на те, с которыми уже сталкивались и, конечно, разрешили для успеха легендарной программы «Аполлон».Когда стартовала новая программа, в НАСА жизнеспособность старой была с неизбежностью поставлена под сомнение. Если не так много опыта могло быть унаследовано от легендарной программы «Аполлон», то сейчас встаёт большой вопрос о том, как такая программа могла быть выполнена 40 лет назад. НАСА по-прежнему сталкивается с техническими проблемами, которые, казалось, были решены 40 лет назад. Общая идея последних докладов НАСА состоит в том, что технологии путешествия на Луну не доступны. Также нет ни ракеты, ни даже модуля для безопасной доставки экипажа и его возвращения на Землю.Взлёт с поверхности Луны, который не был проблемой в эпоху «Аполлона», теперь является проблемой из-за осознаваемых трудностей подъёма из так называемого глубокого гравитационного колодца. Кроме того, НАСА признаёт, что агентство не имеет достаточного пониманиярадиации за пределами НОО. Если хотя бы одно важное звено в проекте посещения Луны отсутствует, то вся программа становится невозможной.Одним из таких звеньев, конечно, является тепловой экран возвращаемого модуля, который по-прежнему ещё предстоит разработать. Без эффективного и надёжного щита любые пилотируемые лунные миссии будут дорогой в один конец, без возможности возврата.Бывший директор компании «Локхид Мартин» Том Янг недавно признал, что НАСА находится на «ниспадающей траектории». Астероиды и точки Лагранжа «могут быть ступеньками», но они не «вдохновляют», в то время как есть всего несколько «практических» направлений – Луна, спутники Марса и сам Марс. (Young, 2013) Так что, идея построения обитаемой лунной базы, изначально воодушевлявшая нас (Arch. Study, 2005, стр. 56), до сих пор актуальна.В свете вышеуказанных и многих других недавних открытий, для честного выявления ключевых проблем и для расчистки пути вперёд к прагматическим решениям, не будет ли более продуктивным, наконец, признать, что пилотируемые полёты «Аполлона» на Луну, якобы совершённые четыре десятилетия назад, не имели места?Фил Коутс

Aulis Online, июнь 2014

Об авторе:

Фил Коутс живёт и работает в Новой Зеландии.

Фил Коутс имеет докторскую степень по прикладной физике, и он приобрёл значительный опыт в прикладных исследованиях, работая научным сотрудником в различных университетах в Великобритании, а также в менеджером в исследовательских и конструкторских бюро частных компаний.

Он пишет под псевдонимом, чтобы дистанцировать свою профессиональную деятельность от своих интересов. С ним можно связаться по электронной почте philkuts@gmail.com

Ссылки:

Ap-8 PK, 1968: NASA, "Apollo 8 Press Kit" (No. 68-208), 15 December 1968, http://tinyurl.com/nz4kryl

Apollo, 1989: Murray, Charles and Catherine Bly Cox, Apollo: The Race to the Moon, Simon & Schuster, New York,1989

Arch. Study, 2005: NASA, "NASA's Exploration Systems Architecture Study – Final Report" (NASA-TM-214062), November 2005,http://tinyurl.com/kd33me7

Augustine, 2009: Review of U.S. Human Spaceflight Plans Committee, "Seeking a Human Spaceflight Program Worthy of a Great Nation", October 2009, http://tinyurl.com/ygcz243

GAO, 2008: Government Accountability Office, "NASA: Ares I and Orion Project Risk and Key Indicators to Measure Progress" (GAO-08-186T), 3 April 2008, http://tinyurl.com/lr3edy

GAO, 2009: Government Accountability Office, "NASA: Constellation Program Cost and Schedule Will Remain Uncertain Until a Sound Business Case Is Established" (GAO-09-844), August 2009, http://tinyurl.com/mshm6kv

NASA News, 2006: "NASA Developing New Heat Shield for Orion", 13 September 2006, http://tinyurl.com/qykr3v6

NCRP, 2006: NCRP, "Information Needed to Make Radiation Protection Recommendations for Space Missions Beyond Low-Earth Orbit", Report No. 153, 2006, http://tinyurl.com/pqmnhxy

NRC, 2008: National Research Council, Managing Space Radiation Risk in the New Era of Space Exploration, The National Academies Press, Washington, DC, 2008, http://tinyurl.com/ovfa9fa

Orion Factsheet, 2012: NASA, "Orion Exploration Flight Test-1", 18 May 2012, http://tinyurl.com/kjyyc9k

Pres. Speech, 2010: NASA, "President Barack Obama on Space Exploration in the 21st Century", 15 April 2010, http://tinyurl.com/y35g9gt

Young, 2013: SpacePolicyOnline.com, "Tom Young: NASA on Declining Trajectory, Beware Unintended Consequences of SLPA", 1 March 2013, http://tinyurl.com/ojzqpfj

1 ноября руководство ГКНПЦ им. Хруничева доложило вице-премьеру Дмитрию Рогозину о том, что новая тяжелая ракета-носитель «Ангара А5» - первая в мире ракета, выполненная по модульному принципу (формируется как конструктор), прошла комплексную диагностику и полностью готова к старту с космодрома Плесецк.

Замену ракетам-носителям тяжелого класса семейства «Протон» решено было найти сразу после распада СССР. Изначально цель была одна – создать ракету-носитель полностью из российских комплектующих, без какой-либо кооперации, даже с ближайшими союзниками по СНГ. При этом стартовать она должна была также только с российской территории – космодрома «Плесецк». Член военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Николай Моисеев отметил: «Цель, которая была поставлена перед разработчиками, перед отечественной ракетно-космической промышленностью, звучала так: обеспечить независимый доступ России в космос. То есть, с помощью этой новой ракеты, «Ангара», нужно обеспечить вывод космических аппаратов, которые ранее мы могли запускать с Байконура, с нашего отечественного космодрома Плесецк. Такая задача была поставлена руководством страны. Это не значит, что мы отказываемся от дальнейшего использования космодрома Байконур, он по-прежнему востребован, по-прежнему используется в гражданских целях. Но должен сказать, что к настоящему времени военнослужащих на Байконуре не осталось, он полностью перешел под гражданскую юрисдикцию».Легкий вариант «Ангары» - А1 (1 модуль, грузоподъемность 1,5 тонны) в июне этого года успешно прошел испытания, теперь на стартовую площадку отправится ракета из 5 модулей с полезной нагрузкой 25,8 тонн (орбита 200 км.), а на следующих стартах по испытательному циклу планируется запустить уже А7 с грузом 35 тонн и А7.2В с 50 тоннами. Эксперты отмечают: если проект будет реализован в утвержденные сроки, он во-первых, значительно удешевит, упростит и ускорит всю космическую программу Роскосмоса и Минобороны, а во-вторых, в перспективе будет способен перекроить весь мировой ракетно-космический рынок, потому что ему не будет равных в стоимости доставки единицы груза на любую из востребованных орбит.

На основании решения научно-технического совета Военно-космических Сил от 3 августа 1992 года по вопросу «Средства выведения: состояние и перспективы их модернизации и развития» и постановления правительства РФ от 15 сентября 1992 года был объявлен конкурс на проектирование и создание КРК (космического ракетного комплекса) тяжёлого класса. В конкурсе приняли участие РКК «Энергия» им. академика С. П. Королёва, ГКНПЦ им. М. В. Хруничева и ГРЦ «КБ им. академика В. П. Макеева», которые представили на рассмотрение специально образованной Межведомственной экспертной комиссии несколько вариантов ракет-носителей. В августе 1994 года конкурс выиграл вариант, предложенный ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, которого и назначили головным разработчиком комплекса.

Дальнейшее развитие проекта фактически заморозилось ввиду хронического недофинансирования отрасли в 90-е годы. Активные работы были возобновлены лишь в 2001 году, когда на свет появилась первая космическая программа России, обеспеченная реальными финансовым ресурсами. Однако новая конструкторская команда предложила расширить задачу – спроектировать не просто полностью отечественную ракету и стартовый комплекс к ней, как это звучало в задании, но и серьезно улучшить ее тактико-технические характеристики, т.е. сделать носитель, который выиграет жесткую конкурентную борьбу на бурно развивающемся мировом рынке. Хотя изначально «Ангара» предназначалась исключительно для военных нужд. Для этого необходимо было, прежде всего, решить две принципиальные задачи: сделать конструкцию ракеты более легкой и сократить объем инвестиций - как стартовых, так и эксплуатационных.

Конструкторы пошли простым путем – путем унификации технологии. Они предложили изготовить универсальную по классу грузоподъемности ракету в виде конструктора, который можно будет оперативно компоновать в зависимости от стоящих задач, транспортировать без использования дорогостоящих энергоемких систем и монтировать на стартовом комплексе за считанные минуты. При этом стартовый комплекс, обычно потребляющий до 40% инвестиций, должен быть только один на все категории ракет семейства. Хотя для каждого класса ракет в мире используется отдельно спроектированная для него стартовая площадка. И это уже экономия около 30% общего бюджета на разработку и производство и около 24% - по эксплуатационным издержкам. «Фактически в этом проекте за счет создания двух базовых модулей мы получаем весь спектр ракет легкого, среднего и тяжелого класса, - «Ангара-1», «Ангара-3» и «Ангара-5». Всегда для ракет легкого, среднего или тяжелого класса, - бывает иногда легкого и среднего класса одна пусковая установка, но чтобы весь спектр нагрузок и весь спектр проектов легкого, среднего и тяжелого класса пускали с одной пусковой установки, - этого нет. Это удешевляет проект в том смысле, что не надо строить три отдельных стартовых стола», - отметил Моисеев.

Кроме того пригодилось бурно развивающееся в стране композитное материаловедение – около 36% деталей ракеты удалось изготовить из композитных материалов третьего поколения, что снизило общий удельный вес всей системы на 12,3%. Этот успех, в свою очередь, дал возможность подумать и об экологической чистоте –ракету сделали работающей на чистом топливе – керосине, окислителем которого выступает кислород. Раньше все ракеты тяжелого класса летали только на токсичном гептиле. По этому показателю Россия является лишь догоняющей стороной - сегодня в мире уже существуют «чистые» космические ракеты – европейская Ariane-5 и американская Falcon-9, но они явно отстают от «Ангары» по себестоимости запуска и общей инвестиционной емкости. Кроме того, ни одна из них не способна поднять в космос такую массу груза. Последняя версия Falcon 9 v1.1 выводит на низкую опорную орбиту (НОО) 13,1 тонны, на геопереходную (ГПО) – 4,8 тонны. Европейская Ariane-5 последней модификации – максимум 6,3 на ГПО. «Ангара-5» уже в декабре этого года поднимет 25,8 тонн на 200 км (6,6 на ГПО), после добавления в «конструктор» еще 2-х универсальных ракетных модулей (УРМ) весной 2015 доставит 35 тонн (12,5 на ГПО, ракета уже на сборке) и поставит мировой рекорд, а в 2016 Минобороны ее запустит с 50 тоннами (19 тонн на ГПО).

По объему инвестиций «Ангара» также обставила всех своих конкурентов. На программу Falcon-9 американская компания потратила уже более 5,2 млрд долларов, общая сумма по проекту достигает 7,5 млрд, бюджет европейского космического агентства на Ariane превысил 3,2 млрд евро, общий объем инвестиций запланирован в 5,8 млрд евро. «Ангара» же обошлась российскому бюджету в 96 млрд рублей, т.е. даже по старому курсу это 3,2 млрд долларов. Минимальная цена килограмма полезной нагрузки для «Фалькона» составляет 4 тысячи долларов за килограмм для НОО и 9,5 тысяч для ГПО. Другие космические проекты даже рассматривать не стоит, потому что европейская ракета проигрывает американской на 12%, о чем публично гордится глава SpaceX, а китайская «тяжелая» ракета РН CZ-11 существует пока только на словах. Стоимость доставки 1 кг с «Ангарой» составляет всего 2,4 тысячи долларов до НОО и 4,6 тысяч до ГПО. Эксперты считают, что как минимум в десятилетний период – с 2018, когда новая ракета-носитель будет запущена в серию, и вплоть до 2027 года она будет абсолютным лидером рынка космических грузовиков с не досягаемой для конкурентов низкой стоимостью услуги.

Что еще более ценно – конструктор «Ангара» по базовым технологиям предусматривает использование его и в пилотируемом варианте, что вовсе можно назвать прорывов в мировой космонавтике. Пилотируемые корабли всегда проектировались как отдельные проекты по совершенно другим, не совместимым с грузовиками, стандартам. Роскосмос планирует с 2018 года начать практическую реализацию запусков ракеты с командой астронавтов 1, по сравнению с «Союзами», которые последние десятилетия выполняют эту функцию, доставка и возвращение людей на МКС подешевеет на 25-30%, а это около 10 млн долларов на каждую «ходку». В 2019 «Ангара» должна полететь на Луну, а в 2022 – на Марс. Правда, это пока еще не утвержденные планы, а технические перспективы, котороые уже сейчас заложены в проект. «На сегодняшний день он готовился для Плесецка как грузовик, но сейчас даны поручения и прорабатывается вопрос о том, что на «Восточном» будет решаться задача и пилотируемого запуска. Потому что все для этого есть. Там есть процедуры, связанные с тем, что нужна летная квалификация, ответственность существенно выше, поэтому есть процедуры, по которым ракета получает летную квалификацию для пилотируемых запусков. И первое - она должна в грузовом варианте обкататься», - сообщил Николай Моисеев.

Свежие комментарии